食欲の秋、収穫されたばかりの新米が店頭に並んでいます。米どころの各県は産地米の価値を高めようと近年、食味に優れたブランド米の開発にしのぎを削っています。ほかにも地球温暖化に適応させたり、外食向けによりたくさん取れるようにしたりと、研究現場で新しい品種を生み出す試みが続いています。

全国のブランド米を扱う東京・原宿の小池精米店にも新米が続々と入荷していました。新潟県の「新之助」、北海道の「ゆめぴりか」、山形県の「つや姫」……。店で取り扱う約70種のうち、20種ほどはここ10年で新たに品種登録されたもの。3代目店主の小池理雄さん(48)は「かつてはコシヒカリ一辺倒でしたが、今は出回るたくさんの銘柄から選べます。稲作が始まって以来、最もコメを楽しめる時代では」と話します。

コメの消費が減る中、ブランド米として認知されれば高値での取引が期待されることから、産地では新しい品種の開発が盛んです。昨年、農林水産省が認めた道府県の「産地品種銘柄」の数は795で、10年前から5割増えました。一方、温暖化の影響で、コメのデンプンが足りなくなる高温障害が相次いでおり、暑さに強い品種のニーズも高まっています。

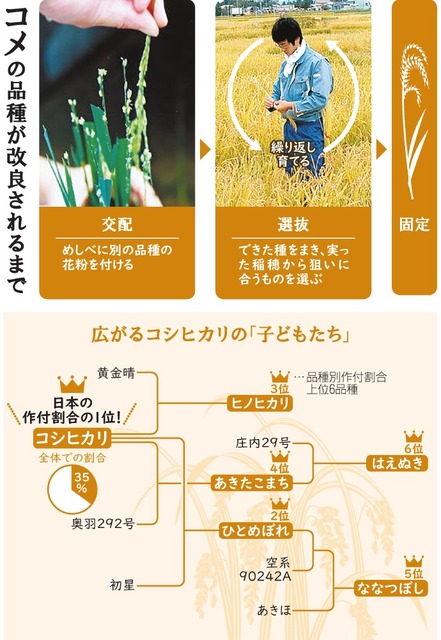

品種改良に取り組む研究機関の一つ、国立研究開発法人「農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)」の次世代作物開発研究センター稲研究領域長、山口誠之さんは、一般的に「交配」「選抜」「固定」の三つの手順を経て新品種ができると説明します。

最初の「交配」は、ある品種のめしべに、別の品種の花粉を付ける作業です。出穂して花が咲く直前の稲穂を43度のお湯に7分間浸すと、花粉の細胞が機能しなくなります。この処理後、人の手で別の品種の花粉をかけ、袋をかぶせてほかの花粉がかからないようにして育てます、約1カ月後には交配した種が実ります。

次は「選抜」。交配でできた種をまいて育てた「子ども」の稲の中には、丈が大きかったり、味がよかったり、そうでもなかったり、と少しずつ性質が違うものができます。その中から、粒をさわって実り具合を確かめたり、実際に食べたりして、狙いに合う種を選び出します。

選んだ種を栽培すると、またいろいろな性質にばらつきが出ますが、さらに目的にそうものを選抜します。こうして何回も繰り返し育てると特徴が「固定」し、同じ性質のコメが取れるようになります。

毎年、交配では50~100通りの組み合わせを試し、目的にそった数百から数千の稲を選抜。そこからまた100ほどの稲を選ぶことを繰り返していくと6~8世代目ほどで最終的に一つの種類ができあがります。交配から、できた品種が登録されるまでかかる期間は約10年。選抜には時間を要するため、農研機構では暖かい沖縄で1年間に何代も育てて時間を短縮することもあるそうです。

さまざまな品種が生まれていますが、公益社団法人「米穀安定供給確保支援機構」によると、昨年産の品種別作付割合が全国で最も多かったのはコシヒカリ(35%)で、2位のひとめぼれ(9・2%)や3位のヒノヒカリ(8・6%)を引き離しています。「倒れやすくて病気や高温にも弱いが、そのブランド力で売れるので、農家もコシヒカリを育て続けています」と山口さんは話します。さらに、ほかの人気のコメも元をたどれば「先祖」はコシヒカリ。日本の食卓に深く根を下ろしていることが分かります。(桑原紀彦)

これから

農研機構は、主に外食産業やコンビニエンスストアのお弁当に使う「業務用米」の品種改良に取り組んでいます。特徴は「たくさん取れて、おいしく、育てやすい」こと。外食市場は25兆円規模で、伸び続けているとの統計もあり、ブランド米とは違った質の良いコメを開発していきたい、としています。

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル