あの日、たしかに黒い雨が体をぬらした。原爆投下後の「黒い雨」をめぐり、広島高裁判決が確定して被爆者と認められた原告84人と同じような体験をしながら、さまざまな理由で原告に加われなかった人たちがいる。被爆者と認められるのはいつになるのか。期待と不安を抱えながら、「原爆の日」を迎えた。

自転車で一人、コツコツと

「どんどん亡くなる。あまりにおかしい。こりゃ大変なことじゃ」。広島市佐伯区に住む小川泰子さん(80)が、たった一人で自転車に乗り、地域を回り始めたのは20年以上前、還暦が近づいた頃のことだ。

50代になり、周囲の同級生たちが、がんで次々に亡くなっていることに気がついた。自身も長く甲状腺機能の低下に悩まされ、慢性肝炎も患っていた。

原爆投下の時は4歳。爆心地から約9キロの自宅前で、お気に入りだった花柄の白いワンピースを着て1人で遊んでいた。黒い雨がどのように降ったか、はっきりとした記憶はない。しかし、母が何度洗っても、ワンピースの黒い汚れが落ちなかったのをはっきりと覚えている。

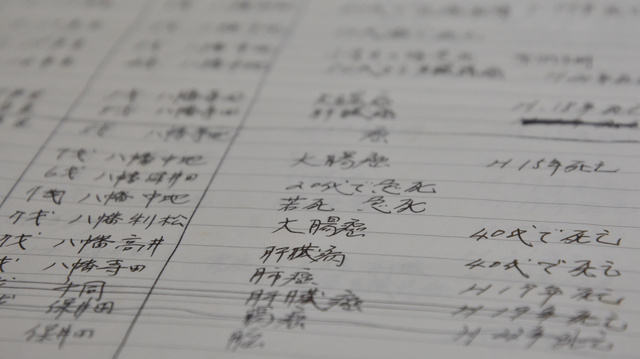

約30年後の1976年、国は黒い雨が多く降ったと見られる地域を援護対象区域に指定し、がんや肝硬変などにかかれば被爆者健康手帳を受け取れるようにした。しかし、小川さんの暮らす地域は対象外。一軒一軒訪ねては、患った病気や亡くなった年代を手書きで記録していった。「わしらは国から見捨てられたんかのう」と言い残して亡くなる住民を何人も見送った。

2002年、「佐伯区黒い雨の会」を結成して会長に就き、指定区域の拡大を国に求め始めた。15年に始まった集団訴訟の原告にも加わるつもりで準備していた。

しかし、患っていた肝硬変が悪化し、裁判を闘い続けるのは難しいと考えるようになった。仲間から「原告に入っていなければ国は認めてくりゃあせんで」と引き留められたが、「とても裁判所に通えない。みんなに迷惑をかける」と身を引いた。「好きで裁判を降りたわけじゃない。体がもうもたないと思って断念した。そういう人がだいぶおられるのを、よく知ってもらいたい」と話す。

国の判断はあまりにも遅すぎ…

この記事は 会員記事です。無料会員になると月5本までお読みいただけます。

会員記事です。無料会員になると月5本までお読みいただけます。

残り:1321文字/全文:2211文字

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル