記者解説 科学医療部・大岩ゆり

東京都に住む40代の女性は、妊娠中だった2016年、採血だけでおなかの赤ちゃんのダウン症などの可能性がわかる新型出生前診断(NIPT)を受けた。どんな結果でも産むつもりだった。だが、「胎児の染色体数に異常のある可能性が高い」という結果が出て、別の検査でダウン症と診断されると、不安が押し寄せた。

当時、仕事が重要な時期にさしかかっていた。ダウン症の子どもを育てる負担や受けられる支援、共働きを続けられるのか、子どもが成人後の生活はどうなるのかなどを知りたかったが、検査を受けた医療機関のカウンセリングでは情報が得られなかった。仕事と養育を両立させる自信が持てず、悩んだ末に中絶を選んだ。「検査を受けなければ、ダウン症を受け入れて育てていたかも知れない」と振り返る。

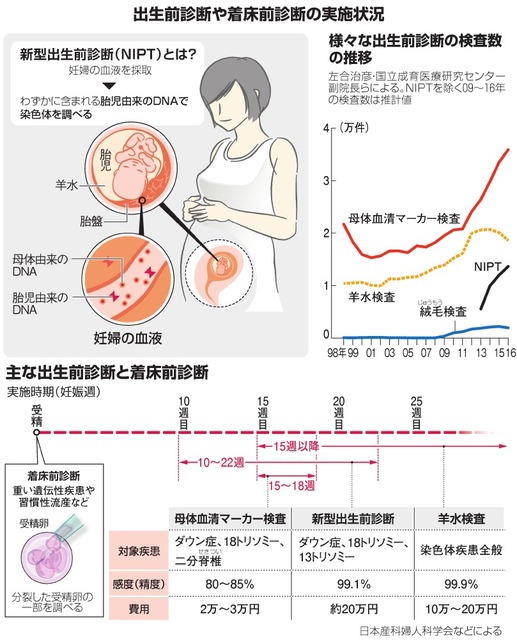

胎児の成長具合を調べる出生前診断は、1960年代から染色体など赤ちゃんの遺伝情報も調べられるようになってきた。最初に始まったのは子宮に針を刺す「羊水検査」で、流産のリスクが0・3%あった。90年代には妊婦の血液から、異常のある確率が推計できるようになり、2013年には精度の高いNIPTが登場した。年間約1万5千件が実施されている。

京都市の佐々木元治さん(36)は、ダウン症だ。昨年から一人暮らしを始め、高齢者の通所介護施設などで週3日働いている。ヘルパーの支援も受けながら、音楽を聴いたり、ゲームをしたりして日々を楽しんでいる。

母の和子さん(70)は、原則では「命の選別につながる」と出生前診断全般に反対だが、「価値観や環境はみな違う。出生前診断を受けたい人がいるのは仕方無い」と言う。ただ、「もっと当事者の暮らしぶりを知った上で、検査を受けるかどうかも含め決めてほしい」と訴える。

■認定外施設での実施…

980円で月300本まで有料記事を読めるお得なシンプルコースのお申し込みはこちら

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル