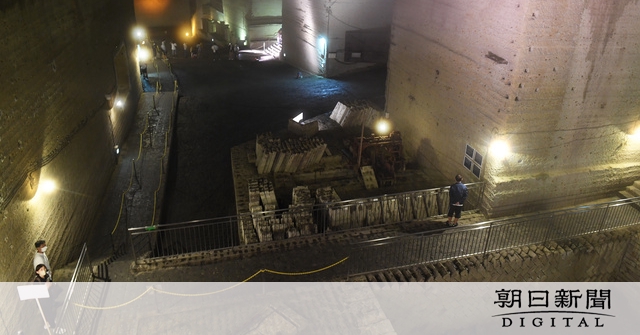

そびえ立つ巨岩の内部に、神殿にでも迷い込んだかのような地下空間が広がる。ここから、近現代日本を代表する建造物に使われた石材が、多くの人の手で切り出されてきた。

地下に続く石段を下ると、外の暑さがうそのようにひんやりした。7月下旬、宇都宮市の「大谷(おおや)資料館」の地下坑内の気温は12度。同市のこの日の最高気温29度とは20度近い差だ。

すべてを石で囲まれた空間は、地下30メートルまで階段で下りられる。壁に横に走る線は、石工がツルハシで石を切断した跡。ところどころライトで照らされて浮かび上がる陰影は幻想的で、地上とは別世界のようだ。取材の前に降った雨の影響で、中は霧がかかっていた。案内してくれた大久保恭利館長(44)は「夏は『避暑地』として来られる方もいます」。

資料館がある大谷地区の付近は火山灰が固結した凝灰岩(ぎょうかいがん)「大谷石」の産地で、資料館は1919~86年に採掘場として稼働した。大谷石は加工がしやすく、大正時代には帝国ホテル・旧本館の建築材としても使われた。

60~70年代の最盛期には採掘場は約120カ所あった。現在は数カ所が残るのみだ。「資料館の旧採掘場では、採石が機械化される59年まで、1本約80キロの石を手作業で切り出すのにツルハシを約5千回振り下ろした。過酷な作業だったそうです」と大久保さん。

記事後半では、地元で人気のグルメスポット紹介や会員登録すると応募できるプレゼントもあります。8月21日(日)締め切り

資料館は太平洋戦争中、軍用…

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル